- 自動車グループが複雑すぎる

- 自動車グループ一覧

- トヨタ自動車株式会社(TOYOTA MOTOR CORPORATION)

- フォルクスワーゲングループ(Volkswagen Group)

- ヒョンデ自動車グループ(現代自動車グループ)

- ルノー・日産・三菱アライアンス(Renault–Nissan–Mitsubishi)

- ステランティス N.V(Stellantis N.V.)

- ゼネラルモーターズ(General Motors Company / GM)

- BMWグループ

- メルセデス・ベンツ・グループ(Mercedes-Benz Group AG)

- フォード・モーター・カンパニー(Ford Motor Company)

- タタ・モーターズ(Tata Motors Limited)

- 吉利汽車(ジーリー、Geely Automobile)

- 独立メーカー一覧

- おわりに

自動車グループが複雑すぎる

自動車メーカーは非常に複雑な相関図を持っています。これまでの10年間で新たなグループ提携、分離、倒産など起こっておりどのブランドがどの自動車メーカーを所有しているのかよくわからない事になっています。また、電気自動車の普及により新興メーカーの設立も増えてきています。

ここでは2023年/2024年最新版ということで、どの自動車ブランドがどの自動車メーカーを所有しているのか、どの自動車メーカーは独立を貫いているのか、歴史を踏まえて近況を解説しています。

なぜ自動車メーカーはグループ化・提携していくのか

排出ガス規制や、安全装備の先進化などに伴い自動車開発のコストが年々増大しています。小規模メーカーだけでなく大企業であっても開発・製造コストを抑える必要があり、グループ傘下になる、またはグループを作ることで収益性・効率化を図る必要が出てきています。

グループ化する事により、クルマのプラットフォームやエンジンなどを共有し効率化へと繋がりますが、クルマが似通ってしまうというデメリットもあります。逆に、一つのメーカーだけでは実現できなかったことが可能となるメリットもあります。

以下ではどの自動車メーカーがどのグループに属するのか、一覧で紹介しています。また、自動車グループの2023年上半期世界販売台数も併せて紹介しています。

自動車グループ一覧

トヨタ自動車株式会社(TOYOTA MOTOR CORPORATION)

・ダイハツ工業

・日野自動車

・レクサス(LEXUS)

2023年現在、世界で最も自動車の販売台数が多いのがトヨタ自動車です。

2023年7月28日、トヨタグループのダイハツ工業、そして日野自動車を含む2023年上半期(1~6月)の世界販売台数が、前年同期比5.5%増の541万9,841台だったと発表されています。自動車グループ・2023年上半期において、世界第一位の販売台数を誇ります。

2016年から2019年にかけてはライバルであるフォルクスワーゲングループがシェア最大を維持していましたが、2020年からはトヨタが1位に返り咲いています。

また、2021年時点の単独売上高は全世界の企業の中で世界9位と、世界的に見ても巨大な企業であることが分かります。

トヨタ自動車工業株式会社が設立されたのは1937年、愛知県豊田市に本社を置いています。

自動車メーカーではありませんが、自動車部品を手がける「アイシン」や電装部品を手がける「デンソー」などをグループに持っています。

また、スバルとは資本提携を結んでいます。(トヨタが出資比率20%で持分法適用会社となっている)

トヨタ86/スバルBRZの共同開発、そして最近ではEVについても共同開発しておりトヨタbZ4X/スバルソルテラが誕生しています。こういったモデルは姉妹車などと呼ばれますね。

その他、マツダ(5.1%の株式保有)やバイクメーカーであるヤマハ発動機(2016年時点で3.58%株式保有)などと提携関係にあります。ヤマハ発動機で有名なのはレクサスのスーパーカーLFAです。ヤマハはLFAの4.8L V型10気筒エンジン「1LR-GUE」をトヨタと共同開発しています。グループ企業に音響メーカーを持つヤマハだからこそあのLFAのサウンドが実現したのでしょうか。

こういったグループ化・提携により素晴らしい車・サウンドが生まれる好例だと思います。

トヨタはBMWとも提携しています。5代目スープラはBMW・Z4とプラットフォームを共有していますが、これは開発コストの削減を目的としており、スープラ伝統のFR+6気筒を実現するためでもありました。(当時直列6気筒エンジンを製造するのが唯一BMWだった)

フォルクスワーゲングループ(Volkswagen Group)

・アウディ(Audi AG)

・ベントレー(Bentley Motors Limited)

・ブガッティ(Bugatti Automobiles SAS)

・ランボルギーニ(Automobili Lamborghini S.p.A.)

・ポルシェ(Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG)

・セアト(SEAT S.A.)

・シュコダ(Škoda Auto)

・RUF

・Jetta

・Cupra

・トレイトン(MAN、ナビスター、スカニア)

・ドゥカティ

フォルクスワーゲングループは、2023年上半期において世界販売台数第2位に位置する自動車グループです。

VWグループの2023年上半期、総販売台数は前年同期比12.8%増の437万2,216台でした。

前述の通り2016年から2019年にかけての間、販売台数でトヨタを抜き、世界最大の自動車メーカーでした。

VWが設立されたのは1937年で、ニーダーザクセン州ヴォルフスブルクに本社を置いています。日本においては1953年に正規輸入を開始しています。

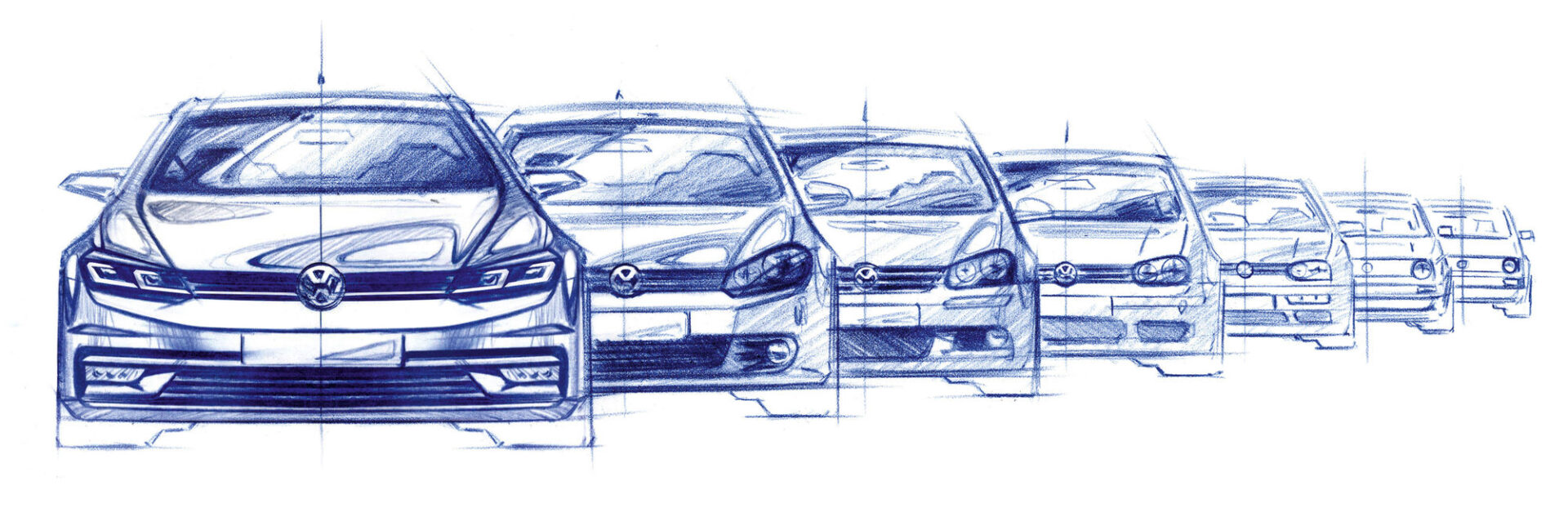

パサート、ポロ、ゴルフなどFFモデルを販売し大ヒットを収め、現在に至るまでモデルチェンジを繰り返し販売しています。VWは最近では電気自動車製造へと徐々にシフトチェンジしており、ゴルフのスポーツモデル「ゴルフ GTI」や「ゴルフ R」からマニュアル・トランスミッションが廃止される予定で、またガソリンモデルまでもが廃止の予定となっているのです。

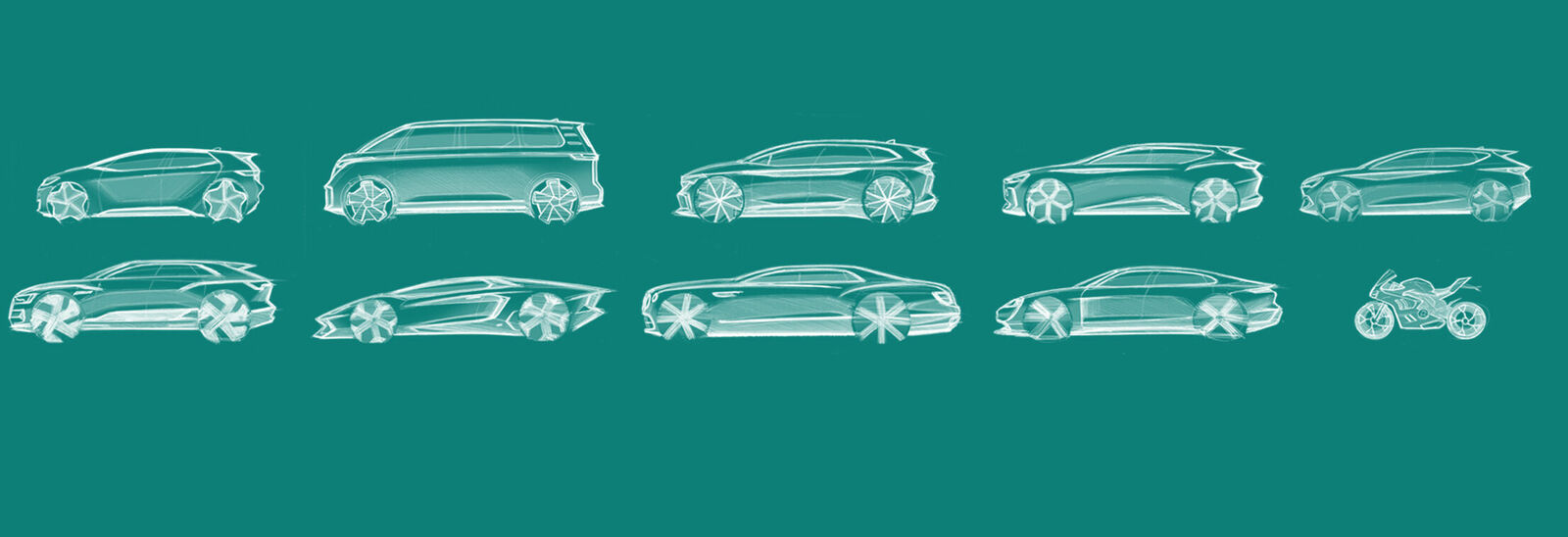

バイクメーカーである「ドゥカティ」を傘下に持ち、同じくグループに属するランボルギーニとコラボした「ドゥカティ・ディアベル1260ランボルギーニ」といったモデルが登場したことがあります。

メーカー内、そしてグループ内のプラットフォームの共有で言うと、フォルクスワーゲングループが開発した「MQB」プラットフォームが有名です。「MQB」はセグメントの枠を超えて各モデルへと利用されています。

フォルクスワーゲン内ではポロ、ゴルフ、そしてパサートやSUVモデルのティグアン、Dセグメントのアルテオンにまで「MQB」プラットフォームが使用されています。そのほか、グループ内ではアウディ・Q2、A3、TT、そしてセアト・イビサ、レオン、アテカ、またシュコダ・オクタビア・スペルブなどにも使用されています。

最近では電気自動車専用に開発された「MEB」プラットフォームが登場しておりVWのID.3、ID.4やアウディ・Q4 eトロン、またスコダ、クプラなどにも使用されています。

VWは現在インドの自動車メーカーマヒンドラへ「MEB」プラットフォームを提供するといった協議がなされているところです。

ヒョンデ自動車グループ(現代自動車グループ)

・ジェネシス(Genesis)

ヒョンデ自動車グループ2023年上半期の世界販売台数は365万7,382台です。VWに次いで、現在第3位に位置しています。

これまで日本では「ヒュンダイ」と呼ばれていましたが、2020年からは実際の発音に近いヒョンデへと変更されています。

グループ設立は2000年、ソウル特別市に本社を置いています。トヨタ自動車のレクサスのように、独立したブランドとして「ジェネシス」が設立されています。

日本では2000年に日本法人ヒュンダイモータージャパンを設立し2001年に市場参入しましたが、2010年には撤退しています。2018年においては、日本での販売台数はわずか18台に留まっていたようです。

2022年には日本へ再上陸をしており、電気自動車であるIONIQ 5などを販売しています。

ルノー・日産・三菱アライアンス(Renault–Nissan–Mitsubishi)

・インフィニティ(INFINITI)

・三菱自動車工業

・ルノー(Groupe Renault)

・アルピーヌ(Alpine)

・ダチア(Automobile Dacia S.A)

フランスのルノー、そして日本の日産自動車と三菱自動車工業のアライアンスで、1999年に設立されました。登記はオランダです。

2023年上半期の世界販売台数は320万3,026台と、世界販売台数第4位に位置しています。

アライアンスとして2050年までにカーボンニュートラルを実現すると掲げており、研究開発や設備投資に毎年150億ドルもの金額を投資し、イノベーションを優先課題にしています。

2026年以降のラインナップ戦略として日産とルノーグループは次世代Cセグメントの電気自動車において協業を模索しているとのことです。

グループにはルノーの100%子会社である「アルピーヌ」や、ルノー傘下のダチア(Dacia)があります。ダチアは日本では馴染みないですが、ルノー各モデルのコンポーネントを組み合わせ低価格で販売される「ロガン」などをヨーロッパなどで販売しています。

2022年5月には、日産から初の軽自動車EVモデル「サクラ」が発表されました。軽自動車として初となる先進運転支援技術「プロパイロット パーキング」を搭載したモデルです。この新型・軽EVモデルは、日産と三菱が事業協力している「株式会社NMKV」が共同開発したもので、日産では「サクラ」、三菱では「eK クロス EV」として販売が開始されました。「サクラ」と「eK クロス EV」は基本スペック、バッテリー容量、航続距離など同一の仕様です。

2020年12月にはイタリアのバイクブランド「MVアグスタ」がフランスのアルピーヌとのコラボでA110にインスパイアされたコラボモデル「スーパーベローチェ アルピーヌ」を発表しています。「MVアグスタ」はルノー・日産・三菱アライアンスでも、アルピーヌグループでもなく、こういったグループ外でのコラボもあり得るという一例ですね。ちなみに「MVアグスタ」は色々あって2022年、KTMやハスクバーナ等を擁する「PIERER Mobility」との業務提携が開始され、やっと落ち着いたようです。

ステランティス N.V(Stellantis N.V.)

・アバルト(Abarth)

・アルファロメオ(Alfa Romeo)

・クライスラー(Chrysler)

・シトロエン(Citroën)

・ダッジ(Dodge)

・DSオートモビルズ(DS Automobiles)

・ジープ(Jeep)

・ランチア(Lancia Automobiles S.p.A.)

・マセラティ(Maserati S.p.A.)

・オペル(Opel Automobile GmbH)

・プジョー(Peugeot S.A.)

・ラム・トラックス(Ram Trucks)

・ボクスホール(Vauxhall)

ステランティス・グループ2023年上半期の世界販売台数は332万7,000台です。台数で言うと、ルノー・日産・三菱アライアンスの320万3,026台を超えているのですが、これは「出荷ベース」での数字でありステランティスの報告書では「販売台数」の情報がまだありませんでしたので、ランキングにカウントしていません。

かつてプジョー、シトロエン、DS、オペル、ボクスホールを保有した「グループPSA」と、フィアットとクライスラーの合併により誕生した「フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)」が折半出資で合併して誕生したのが「ステランティス」です。合併して、さらに合併しているので歴史を辿るのが大変ですね。

ステランティスの設立は2021年、オランダで登記されています。FCAグループはフランスのルノーとの合併を模索し暫定合意まで達していましたが、結局撤回されPSAと合併する事になった経緯があります。

ステランティスの筆頭株主はアニェッリ家が支配する「エクソール社」です。そしてそのエクソール社はフェラーリの筆頭株主なので、実際のところフェラーリはステランティスの子会社的な存在というわけですね。

フェラーリは設立以来独立を守ってきましたが、1969年にアニェッリ家率いるFCAグループの事実上の傘下に入りました。2016年にはFCAからは離脱し独立したのですが、アニェッリ家が支配する「エクソール社」に影響力を大きく受けていました。上述の通りFCAは今ではステランティスに合併されています。

また、マセラティは正真正銘ステランティスグループの傘下ではありますが、フィアットやアルファロメオなどとは別グループのような扱いを受けています。(日本ではマセラティジャパンとして活動。)独立メーカーの方がイメージがよく、別の高級ブランドとして扱われているのだと思われます。

ちなみに私はステランティスが当時FCAグループだった時、アバルト500が気になりディーラーに足を運びました。しかしそこで同じくFCAグループのアルファロメオ・ミトが展示されており、そちらの方が気に入ってしまい、購入したことが。

同グループの販売を一つのディーラー店舗でしていることが多くあり、訪れるとイヤでも気になって比較してしまうかもしれません。複数モデルの試乗を勧められることも。

2006年に日本市場から撤退したドイツの自動車ブランド「オペル」ですが、コルサ、モッカ、グランドランドなど新型モデルを引き連れ日本再上陸を発表しました。発表当時は2021年後半に日本再上陸予定とアナウンスされていましたが、2023年現在に至るまで日本導入は未だ実現されていません。自動車用半導体不足や世界情勢の不安定さを理由に再上陸についてはしばらくの間凍結されているようです。

なお、オペル・コルサは同グループのプジョー・208、モッカはプジョー・2008とプラットフォームを共有しています。

ゼネラルモーターズ(General Motors Company / GM)

・キャデラック(Cadillac)

・GMC

・シボレー(Chevrolet)

ゼネラルモーターズの2023年上半期の世界販売台数は296万7,000台です。

アメリカ合衆国の自動車メーカーで1908年設立、本社はミシガン州デトロイトです。

以前はポンティアックなどのブランドもありましたが廃止されています。また、ロータスやサーブ、オペルなどを保有していましたが、これらのブランドは他グループへと売却しています。

現在日本においてはシボレーブランドからスポーツカー「カマロ」や「コルベット」などがラインナップされています。

アメリカの自動車メーカーというとサイズが大きく、大排気量エンジン搭載といったイメージですが、GMは最近では他メーカー同様EVの開発に注力しています。GMは現在、ホンダと共同開発を行なっており、量販価格帯の新たなEVシリーズを2027年以降北米から投入していく予定です。

BMWグループ

・ミニ(MINI)

・ロールス・ロイス・モーター・カーズ(Rolls-Royce Motor Cars)

・BMW M

・BMWモトラッド(BMW Motorrad)

BMWグループの2023年上半期の世界販売台数は121万4,864台です。

BMWは1916年に設立された自動車・エンジンメーカーです。ドイツ、バイエルン州ミュンヘンに本社を置いています。グループ内には自動二輪車を生産するBMWモトラッド(BMW Motorrad)を所有します。

近年ではキドニーグリルの巨大化が激しいです。

BMWグループはどちらもイギリスのメーカーである「ミニ」と「ロールス・ロイス」を傘下に収めています。

「ミニ」ですが、イギリスのブリティッシュ・モーター・コーポレーション(BMC)が販売していた所謂クラシック・ミニをモチーフにし、BMW製のミニが2001年に初登場しました。

R50、R53といったBMW初代モデルではクライスラーと共同開発したエンジンが搭載されていました。後にターボエンジンへと変わりますが、初期型クーパーSではスーパーチャージャーを採用していました。初代ミニは映画「ミニミニ大作戦」にも登場し、映画のミニと同じ仕様にドレスアップするためのアクセサリー・パッケージが販売されたこともあります。

BMWグループの2023年上半期の世界販売台数は121万4,864台ですが、そのうちBMWが107万1,326台、ミニが14万357台、そしてロールス・ロイス・モーター・カーズが3,181台といった内訳です。

メルセデス・ベンツ・グループ(Mercedes-Benz Group AG)

・メルセデスAMG(Mercedes-AMG)

・マイバッハ(Maybach)

メルセデス・ベンツ・グループの2023年上半期の世界販売台数は101万9,229台です。

1926年、ベンツとダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフトが合併し「ダイムラー=ベンツ」が設立されました。そして1998年にはクライスラーを買収し「ダイムラー・クライスラー」となりましたが、クライスラーを売却した後は「ダイムラーAG」へと改称しています。(クライスラーは現在ステランティスが所有)

2021年には商用車部門を「ダイムラー・トラック」へと分離し、2022年には本体を現在の「メルセデス・ベンツ・グループ」へと変更しています。メルセデス・ベンツも複雑な経緯を持っていますね。

メルセデス・ベンツ・グループは「ダイムラー・トラック」の株式を35%保有しています。その「ダイムラー・トラック」ですが、「メルセデス・ベンツ・トラック」以外に、「三菱ふそう」などのトラックメーカーをグループに保有しています。

また、メルセデス・ベンツはスポーツブランドである「メルセデスAMG」を子会社に持っています。「メルセデスAMG」は同じグループではありませんが、パガーニやアストンマーティン、ロータスに自社製エンジンを供給しています。最近では、ロータス最後のガソリンエンジンモデルとされている「エミーラ」にAMG製・2.0L 直列4気筒ターボエンジンを提供しています。

メルセデス・ベンツ自体はというと、「EQA」「EQB」「EQC」「EQS」など多くの電気自動車モデルを販売開始しています。

フォード・モーター・カンパニー(Ford Motor Company)

・リンカーン(Lincoln)

1903年設立、ミシガン州ディアボーンに本社を構えるアメリカ合衆国の自動車メーカーです。2019年(日本では2020年)には実話を元にした映画「フォードvsフェラーリ」が公開されています。

マスタングなどが有名なフォードですが、日本からは2016年に撤退しています。また、マツダとの資本提携をしていたこともありましたが、2015年までにすべての株式を売却し提携は解消されています。

そのほか、過去にはアストンマーティンやジャガー、ランドローバーなどを傘下としていましたが、いずれも現在は解消されています。

近年ではマスタングに「マッハE」というSUV型のEVモデルを設定したり「F-150ライトニング」といったピックアップトラックにもEVモデルをラインナップするなどフォードもEVに注力しています。

タタ・モーターズ(Tata Motors Limited)

・ランドローバー(Land Rover)

タタ・モーターズはタタ・グループを構成する主要企業で、インド・ムンバイに本社を置く1945年設立の自動車会社です。タタ・グループはIT分野でも有名ですね。

吉利汽車(ジーリー、Geely Automobile)

・ボルボ・カーズ(Volvo Cars)

・ポールスター(Polestar)

吉利汽車は1986年設立、中国の自動車メーカーです。2010年にはフォードからボルボ・カーズを買収、2017年にはイギリスのロータス・カーズを傘下に収めています。

ボルボ、ロータス共にEV専業を予定しており、特にロータスは以前のライト・ウェイトスポーツモデル開発からコンセプトを大幅にシフトしている段階です。

2021年に登場したロータス「エミーラ」がガソリンエンジンを搭載する最後のモデルとされており、また同じく2021年に初登場した「エレトレ」は0-100km/h加速2.95秒(エレトレR)を誇るオールエレクトリック・ハイパー SUVモデルです。エレトレRの価格は日本国内では2,585万円と、今までのロータスとしては考えられないような価格になりました。

最近ではロータス・エリーゼといったライトウェイト時代のスポーツカーの中古相場がかなり上がってきているようです。

独立メーカー一覧

・フェラーリ(Ferrari)

ステランティスの項目でも紹介しましたが、ステランティスの筆頭株主はアニェッリ家が支配する「エクソール社」です。そしてそのエクソール社はフェラーリの筆頭株主のため、実際のところフェラーリはステランティスの子会社的な存在という立ち位置になっています。とはいえフェラーリはグループに属さない独立した自動車メーカーです。

・アフィーラ(ソニー・ホンダモビリティ)

ソニーグループと本田技研工業の折半出資で設立されたソニー・ホンダモビリティは「アフィーラ」ブランドを展開しています。2026年からEVモデルの販売開始を予定しています。

・アストンマーティン(Aston Martin)

・マクラーレン・オートモーティブ(McLaren Automotive)

・スバル

・ホンダ(アキュラ)

・マツダ

・スズキ

・テスラ(Tesla)

・リマック・アウトモビリ(Rimac Automobili)

おわりに

例えばフォルクスワーゲングループではコンパクトカーからスーパーカー、バイクまでを傘下としており、もはやグループのイメージが湧かないくらいです。

独立を貫くメーカーに魅力を感じるところもあります。例えば日本のマツダはこの時代においても大排気量3.3Lディーゼル車をラインナップするなど独自路線を行く姿勢が見えます。他メーカーと差別化することでの魅力がありますね。

近年では各自動車グループ・メーカーはEV開発に注力しており、これまでよりさらに独自のモデルを作ることが難しくなってきます。次世代モデルがどうなっていくのか、どのようにして差別化していくのか注目です。